在學校服事多年,最容易聽到成人對孩子的評論。記得有一次,一位老師私下跟我說:「那個孩子『好曳』,總是扮大佬帶頭搗蛋。」不過,我跟那個孩子相熟,常常聊天,以我對孩子的理解,他只是跟同學們玩類似「兵捉賊」的遊戲,但他口中有很多古怪術語,確是讓人容易誤解──

「我是總隊長,他們是我的兵,我們要練兵,預備搶奪五年班的手指(可能是USB)。」

「你要幫我保管我們的手指,要用密碼,人家說不出密碼便不要拿出來啊!」

「我們放一個間諜入去,等五年班他們不為意時,我們出奇不意地搶他們的手指,之後你(指著士兵A)負責將手指掉下樓,你(指著士兵B)負責在1樓接住手指。我們準備攻城了!出兵!」

老師說:「玩遊戲就不會用長間尺當成劍,並有計劃有意圖地想傷害五年班同學啦!你不趁他們未行動前禁止他們,他們真是動手動腳時就麻煩了!」

一邊聽孩子的幻想扮演,一邊聽老師的批評,我不禁想起了約翰‧伯寧罕的繪本《莎莉,離水遠一點》。

曾聽台灣著名兒童文學評論家林真美老師提過約翰‧伯寧罕是一位愛為孩子發聲的繪本作家,他筆下的孩子多是被成人誤解的。而《莎莉,離水遠一點》以雙頁兩面描繪成人與孩子截然不同的世界觀,確是讓人陷入深沉的反思。

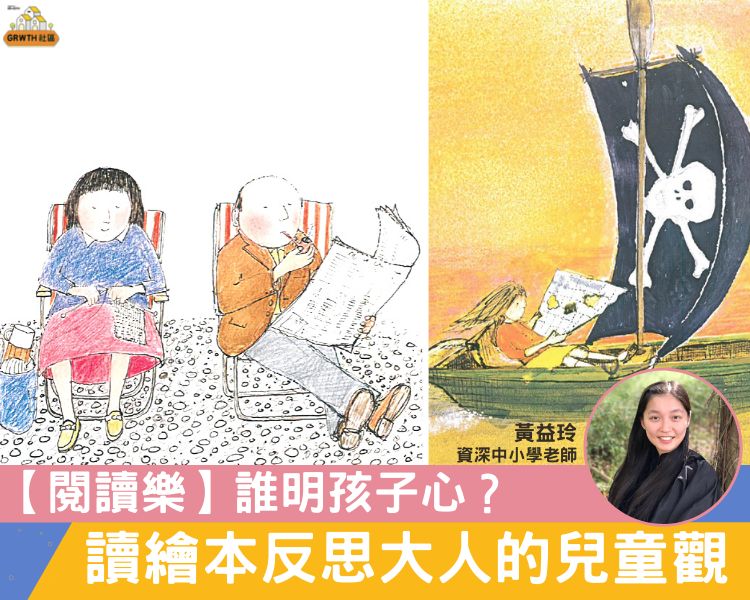

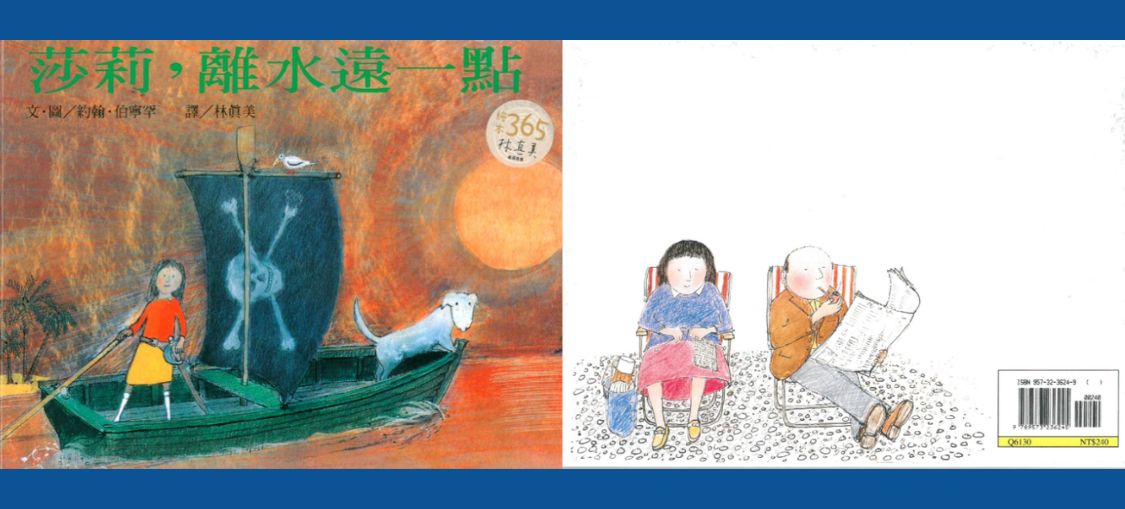

從繪本封面封底開首,作者已將父母與莎莉進行對比。雖然一家人一起到沙灘玩,明明是樂事,但從父母帶莎莉進入了沙灘後,成人與孩童像是被分開兩頁兩個世界似的。

作者利用繪本封面封底,將父母與莎莉的世界觀進行對比。

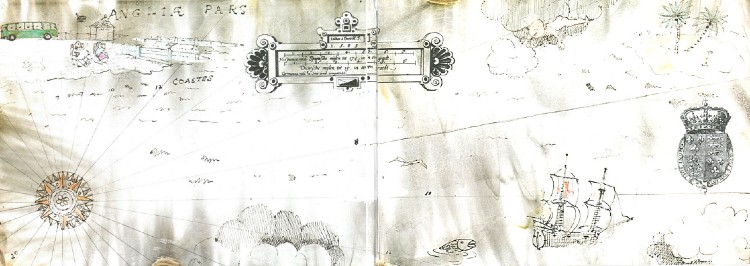

進入前後蝴蝶頁,更是一個讓成人摸不著頭腦的奇異世界,但對孩子來說便不陌生,相信很多孩子都幻想過自己成了海盜船攻擊的對象。只可惜,這個世界被早為成人的父母遺忘,被作者放在蝴蝶頁左上方的一角,不容於孩子的幻想內。

故事的蝴蝶頁是個孩子幻想中的奇異世界

從書名《莎莉,離水遠一點》更可見成人對孩子的循循勸告,但莎莉聽到嗎?

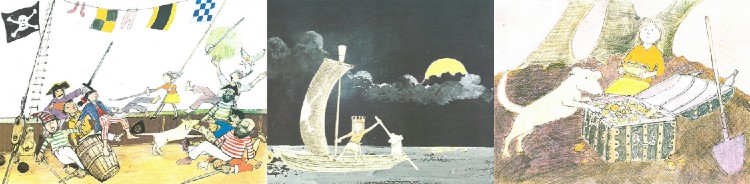

故事的內文情節幾乎跟上圖的格局一樣,左圖是父母的提醒教訓,右圖是莎莉的幻想世界。左圖的變化不大,只有文字和父母親動作的些微改變;右圖則變化萬千,像《加勒比海盜》電影的情節驚險萬分──女孩出海冒險,卻遇上海盜,幸得英雄小狗相助,逃過一劫。

莎莉所幻想的出海冒險場景

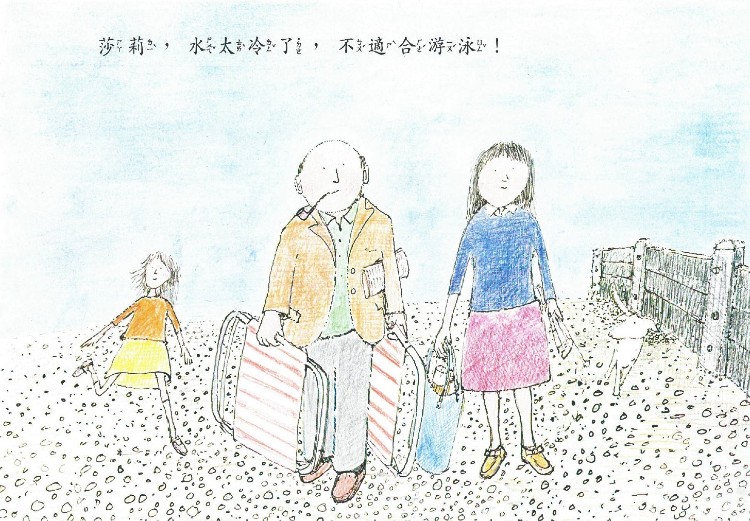

左圖父母的提醒教訓相信是很多成人耳熟能詳:

- 水太冷,不適合游泳!

- 你怎麼不過去和那些孩子玩呢?(成人總期望孩子跟著自己心中的曲譜演奏)

- 你可不可以小心一點,不要把新鞋子弄髒。(成人總是怕孩子為自己製造麻煩)

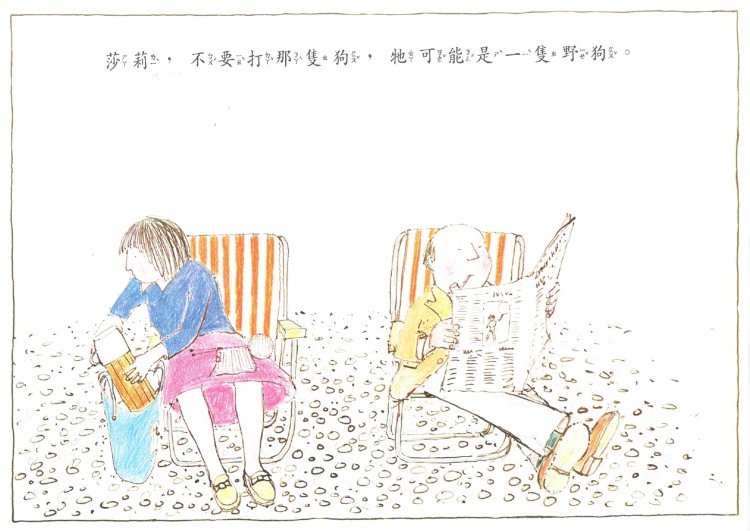

- 不要打那隻狗,牠可能是一隻野狗。(成人擔心孩子受傷害)

- 你到底要不要喝東西?莎莉,這是我第三次問你,也是我最後一次問你了。(成人總要孩子立即回應)

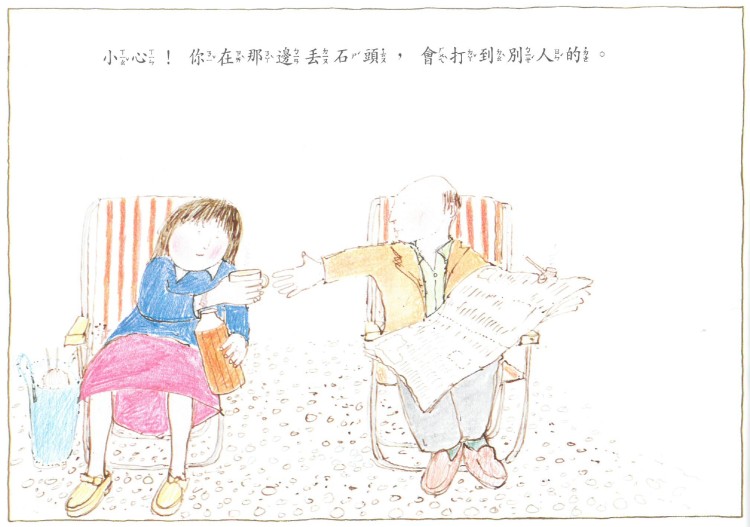

- 小心!你在那邊丟石頭,會打到別人的。(成人總怕孩子傷到別人)

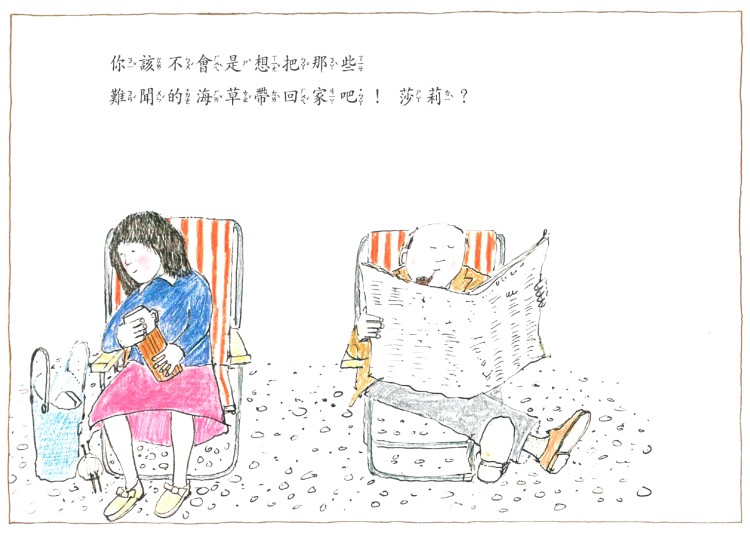

- 你該不會是想把那些難聞的海草帶回家吧!(成人怕孩子弄髒自己的東西)

- 等爸爸睡醒了,他就會陪你玩。(成人有時可能給孩子開空頭支票)

成人或許出於愛護孩子的心情或教育需要,總要提出很多提醒和教導;但諷刺的是,繪本中的父母從來沒有用行動教育,只是嘴邊嘮嘮叨叨,更沒有代入孩子角度思考,有些話像已有立場或定見來評論孩子。孩子一直沉醉幻想世界,對媽媽的耳提面命置若罔聞,這是否等於「好曳」、「唔聽話」?

最令人心痛的一幕就是故事終結……

正當莎莉的幻想故事踏入高潮得寶藏的一刻,媽媽一句「不快一點走,天就要黑了!」,莎莉和狗立刻變回平面定型,幻想遏然而止。

當莎莉被迫返回現實世界時,已回到左頁,卻是被媽媽拉著走。從莎莉的姿勢,是否隱含很多情緒和想法?

莎莉被媽媽拉著離開沙灘。從莎莉的姿勢,是否隱含很多情緒和想法?

作者沒有直接的評論,但作為成人,不多不少總有評論過孩子的,在讀完這繪本後,有沒有一點點心虛?內疚?還是回憶起當年不被理解的委屈?

作為成人,我們確是有教育孩童的責任,孩童也確有不成熟、有需要被提醒的時候,但在每作出評論之前,我們有沒有先停一停、想一想:孩子行為背後,有沒有隱而未見的冰山?

兒童觀是指成人對孩子的觀念和看法,從閱讀繪本,你對故事中孩童的定見和反應很可能就是你個人的兒童觀。你認為你有「正確」的兒童觀嗎?如果你是一名家長或兒童教育工作者,你更需要不斷反思自己的兒童觀。

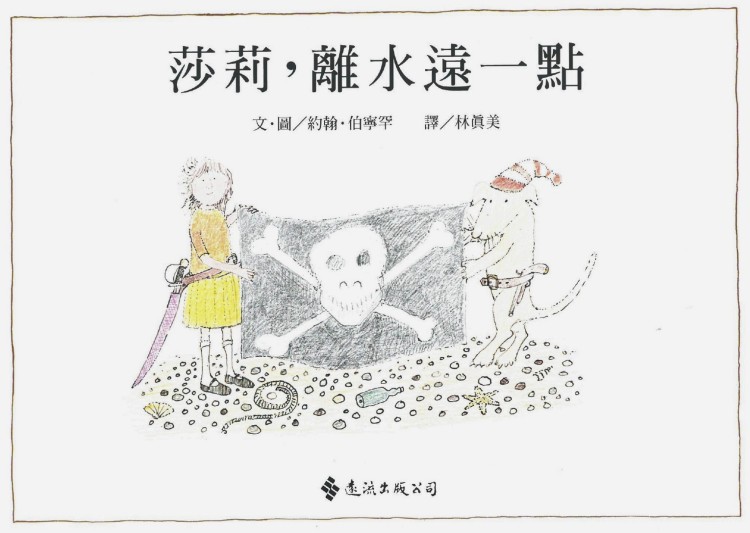

《莎莉,離水遠一點》

(Come Away From The Water, Shirley)

文、圖:約翰‧伯寧罕(John Burningham)

翻譯:林真美

出版:遠流出版

出版日期:1998年