在教養的關係上,許多父母往往會在無形中傷了孩子的自尊心。自尊是指我們看待自己的方式,它塑造了人們的行為和決定,不管是家長無心、也或許是因為怒氣沖昏了頭,但若家長不謹慎言行,將在孩子幼小的心靈裏留下一道永遠難以癒合的瘡疤。以下這4個教養「壞習慣」,你做過嗎?

壞習慣1 對孩子大吼大叫

在教育孩子上,許多父母習慣用大吼大叫的方式來彰顯自己的不悅和怒不可遏,就像是用種高張的情緒,讓孩子知道自己已經讓父母生氣。

專家說,大吼大叫的目的主要是抑制孩子、教訓他們並吸引注意,雖然看起來很像成功的停止了他們「不乖」的行為,但這只是一個短期解決方案,不過實際上,其實失去了彼此能建立充滿建設性對話、溝通橋樑的機會。

在怒火時的大吼,有可能無心下傷害了孩子,讓他們失去自尊心。

壞習慣2 喜愛翻舊帳

專家強調,每當親子間能解決問題或衝突後,就千萬不要再翻過去的舊帳,讓孩子們可以學習重新開始,這樣,他們就不會重蹈過往的覆轍來引起負面的情緒,對未來也會更為積極和自信心。

壞習慣3 責難與內疚

父母常常會在孩子犯錯時,經常刻意重複某一個癥結點,讓孩子知道自已的錯誤並使其盡可能不要再犯。

然而,不少家長常常過分強調了這一點,並試圖讓對方因為知錯,而徹底的感到內疚。其實,孩子所需要的其實是支持和諒解,在理性的溝通下,他們才能從錯誤中學習、成長。

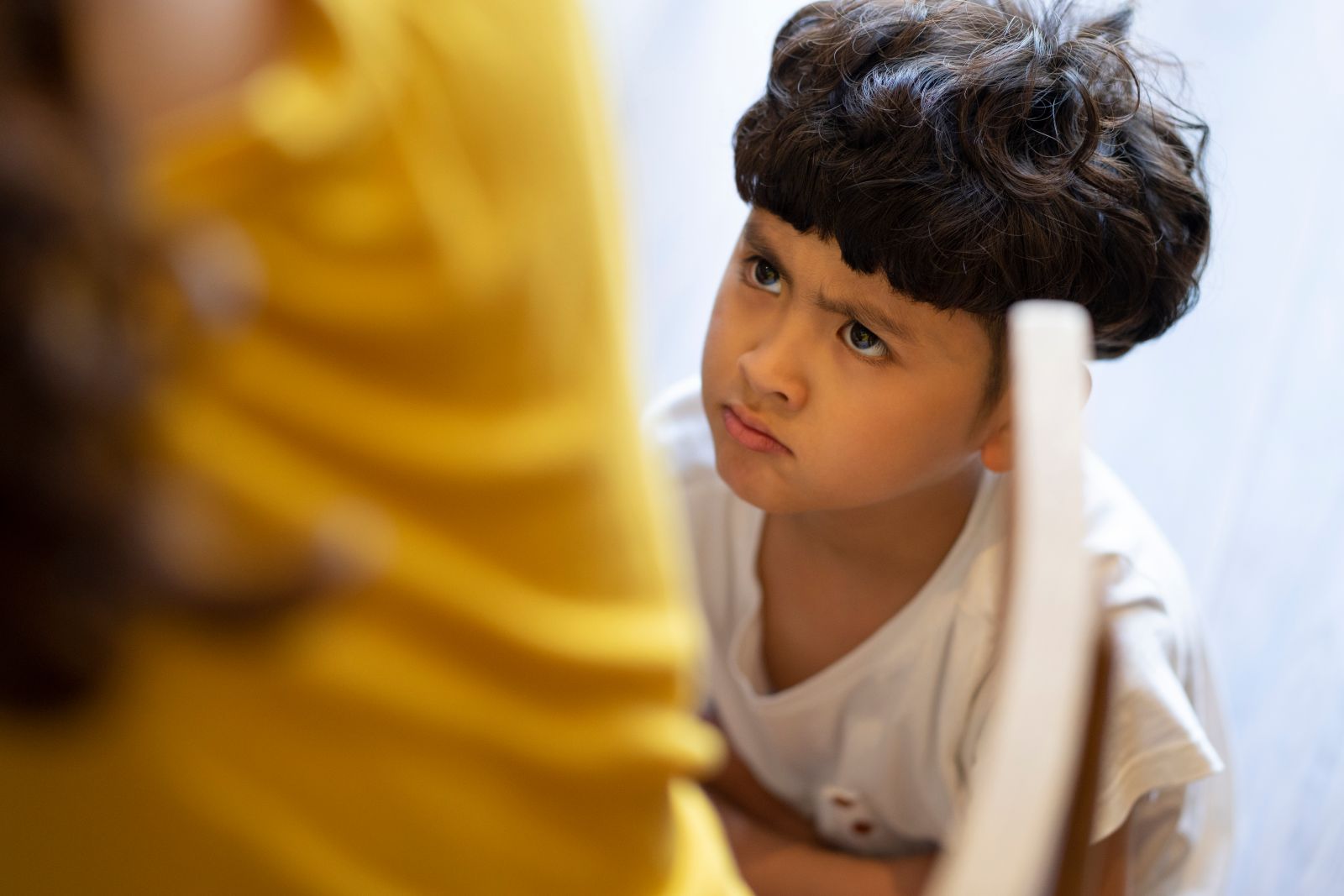

在孩子犯錯時,所需要的其實是支持和諒解,而不是責難。(圖片來源:xFrame)

壞習慣4 嘲諷

如果父母在說話時,並不是自己的本意,而是透過語氣在暗示想說的反話,那很明顯就是在諷刺,例如孩子做出錯誤的選擇或決定時,你反而脫口說出「喔,你不是很聰明嗎?」

使用嘲諷的語句會傷害到孩子,因為他們會感到羞恥和被污辱,這樣的針對反而成了父母和孩子溝通上最大的障礙。

此外,除了負面影響、傷害孩子的自尊之外,這樣的負面行為還會增加孩子的挑釁行為。因此,與其因為一時的情緒失控而永久傷害了孩子,倒不如用更理性的方式,先掌控自己的行為來教導孩子──當彼此能夠溝通、諒解,每個問題都有可以解決的空間。

====

整理:《GRWTH日報》編輯組