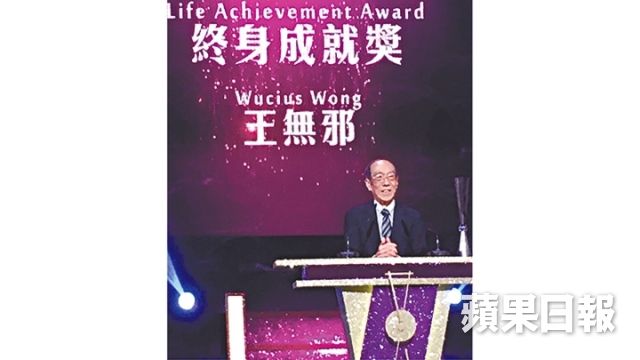

日光之下,毫無新事?普通人去思,哲學家去反思。81歲的王無邪,一生思思復思思,為的是於筆墨間尋求破格、新事,但明明他的名字取於《論語》「詩三百,一言以蔽之,曰思無邪。」無邪乃指摒除思想上的邪思雜念,循規蹈矩,他的簡單慾望卻是挑戰傳統,卑微卻神聖不可侵犯。

「我年紀很輕,大概十多歲便有抱負和使命感。」王無邪跟我想當年,足足時光倒流七十年,這麼近那麼遠。「年幼時我立志當詩人,文壇失意才走上現代畫之路。」這位香港水墨先驅還有多種身份,既是詩人又是設計理論家。這輩子,他對色彩與繪畫進行了不少前衞的創作,其實更似實驗家。

「我命運轉過好幾次彎。」王無邪豪邁地說。

文學起步,轉型繪畫;扎根傳統中國水墨,鑽研西方前衞主義;1997年港人視大限將至紛紛出走,拿着美國綠卡的他卻悄然回流。他開過一個畫展叫《東西問道》,大半輩子洋為中用,在東西之間左右逢源,他卻幽幽道:「我到現在也找不到認同感,是一個無根的人,到哪裏都覺得自己是個遊子。水代表了我的身份,遊子沒有一定的歸宿,隨波逐流,由河入海、由海入洋,由洋到遙遠的彼岸。」我驚嘆他出口如詩,當八十後在學寫後現代網絡潮文,八十歲後的他自謔文言文好過白話文。

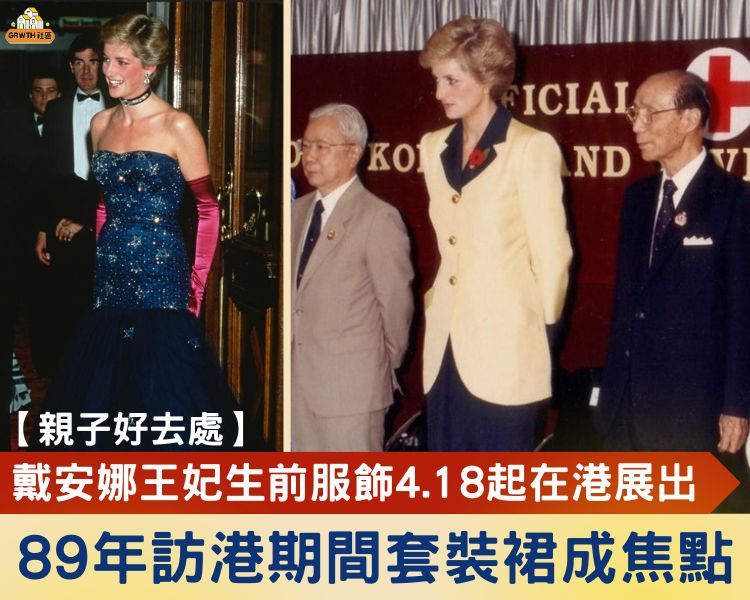

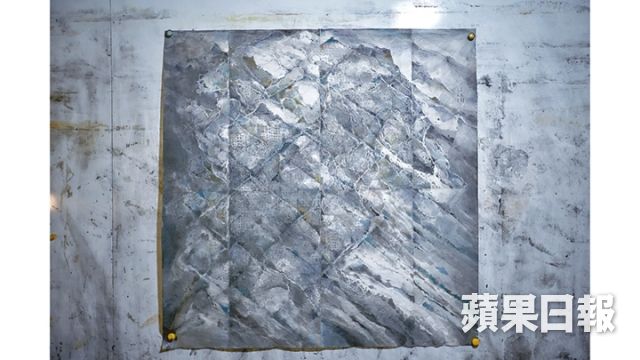

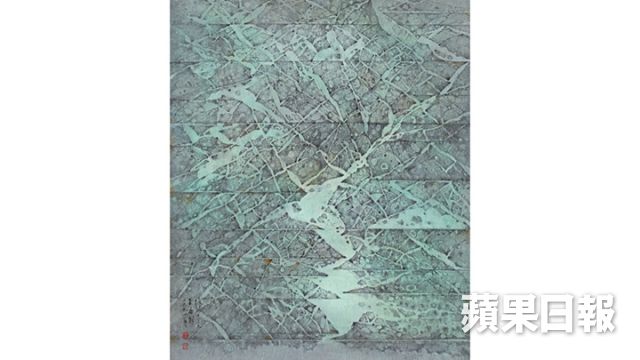

大筆一揮,王無邪在宣紙上落墨,他慢慢地揮筆,彷彿每個動作都經過大腦過濾沉澱,牆下方佈滿舊時積下的條條墨痕,遠看像另一幅雅致的抽象水墨。王無邪香港仔的工作室,還放了一張差不多完成的鬧市山水。遠看是抽象墨意,近看的墨色波點,原來是中區石屎森林商廈的窗,整幅畫佈滿水墨的幾何線條,抽象、具象、中西意念合璧,就是王氏獨特風格。王無邪規劃好每十年舉辦一次個人展覽,正在香港蘇富比藝術空間舉行的《永恆之水:王無邪》,就是他最近的一次展示。近四十幅作品,橫跨他六十年藝術生涯,作品以「動、靜、合、分、變」五大特性區分。

家道中落 逃避二戰烽火

「水」的流動多變,是他自身經歷的投寫。上善若水,漂泊也若水。

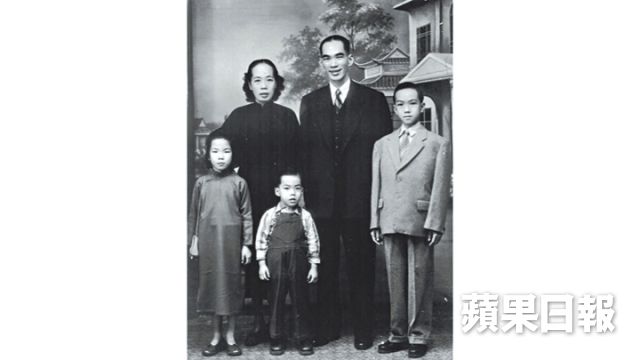

王無邪,原名王松基,生於廣東虎門。耄耋之年介紹家鄉時仍不忘提醒:「即是林則徐當年燒鴉片的地方。」他或許覺得,如果沒有「鴉片戰爭」就沒有殖民香港,總是覺得家鄉牽連着香港命運的源頭。出身中產家庭的王無邪母親在家鄉管理田地,是小地主背景。

「我父親五十年代病逝,因為醫病耗盡家財,家道中落。」王無邪二戰後來港定居,日本佔領香港期間,母親帶着年幼的王無邪從陸路走難回虎門避難。

經歷過炮彈橫飛、用過雙腿逃難的人,難怪能像王無邪,流露出波瀾不驚的架勢。

「我雖沒見過或感受過七七盧溝橋事變或滿洲國成立,但二戰回憶仍是不能忘懷。當時我住在西區半山,遙望對面九龍,全被炸彈冒出的煙火籠罩。」老人不禁再三強調:「我見過,我還記得。」

自此,王無邪對於前途有一種朦朧的憧憬,如同他筆下化開又融合的點點墨痕。

他把文學意境融入水墨,英國大詩人Eliot Thomas Stearns詩作《荒原》寫的是世界的滿目瘡痍、一片荒土。「因我也經歷過戰爭,所以也受這類詩詞影響,當時香港百廢待興,很多事情我都不順眼。」

上世紀五六十年代,這位文青開始頻密投稿報章,與崑南、蔡炎培、葉維廉、西西等等活躍於文壇,更熱血地把當文員剩下的積蓄,自資創辦雜誌《新思潮》和《詩朵》。1961年,蔡炎培回台復學前還寫了《廊椅的少年》給王無邪,他讀了作品後把詩入畫。

亂世浮雲,他卻一條心,寫打動自己的詩,畫打動自己的畫。

「我是文人,一切都從感性入手,但畫畫時又不失理性。」他的觀點總是值得細味,受到新水墨運動大師呂壽琨啟發,他走出了自己的路。無論世事如何動盪,他總有一個畫外的自己,冷眼看世界。M+最新的水墨藏品展《似重若輕》,王無邪與老師呂壽琨的作品放在一起,在迴響與對話。

香港中西融和,藝術上也形成了保守與革新的矛盾風氣。二十世紀前五十年,香港水墨畫藝術主要受嶺南派藝術家影響,迄今在水墨創作上,嶺南派和傳統派仍延續着學術爭論。

「嶺南派的用色造型傾向視覺美感,有文學底子的我覺得畫是用來表現情感的,所以一直沒受嶺南派影響。」王無邪跟過梁柏譽學水墨、跟香港美術專科學校校長陳海鷹學素描,他好想有中國傳統筆墨的底子,打好傳統根基。「梁老師用傳統的教法,畫一張畫然後請學生臨摹,不適合我,學了一段短時間便沒有再學。反而呂壽琨是要我每次畫一幅畫再由他批改,我比較接受這一套。」

他舉了一個例子,「就說立體感,一個山你覺得它是圓的不是平的。對於我有西洋寫生傾向的人來說,同樣重視立體感,但這與嶺南派有分別,他們較重視特殊筆觸的表現。」

赴美留學 前衞結合傳統

番書仔蠢蠢欲動,他想第一手接觸西方文化,當時的美國像冒險樂園,磁石般吸引年輕沒有負擔的王無邪投奔,時為1961年。

「我對於包浩斯教學方法很有興趣,因我本身亦是思考性的人,所以跟一般畫家有點距離,哲學與文學底子成為我未來幾十年的創作開端與基礎。」王無邪在外國如魚得水,看最新潮流、最趨前的世情、讀盡最前衞的理論,但還是用毛筆與宣紙,創作他的自家水墨,甚至短暫的回歸傳統。「有機會接觸范寬的《谿山行旅圖》、郭熙的《早春圖》對我的影響很大。呂壽琨的背景在中國傳統方面他傾向宋元兩朝而不好明清,這對我有影響,所以至今明清的畫學得很少,主要學宋朝的畫。」王無邪談起恩師時說。

1965年,他覺得是時候回歸。

「我吸收了許多外國當代前衞觀念,但一直沒有放棄畫中國畫。世界上沒有一條路只有前不轉彎,我深信水墨總會找到現代化的路。」從美國留學回港,也自覺二等公民,就連館長推薦他申請大會堂的香港博物美術館職位,卻因為他的美國學歷當時不被承認,被拒諸門外。後來,他因而機緣巧合地到中文大學新成立的校外進修部開辦藝術課程,然後再回頭任職大會堂的香港博物美術館,同時任教香港理工大學設計學院,為香港的設計界及美術界培育新進。

的確,他大半輩子都在推動水墨運動,策劃最早的香港雙年展。在理工曾寫過建議書要求設計學院設立藝術系,「這建議沒通過我也覺得很失望,他們當時認為創校宗旨是服務工業界,不相信藝術教學對設計有重要幫忙,於是我辭了工作,再度出走。」

97回流 走遍中港尋根

1997年香港人都渴望出走,王無邪卻偏偏於回歸前一年再從美國回流。

「始終覺得自己是遊子,一直不安樂。回歸我想在香港重新去尋根,到國內尋源,對於回歸後的前景如何我不理。」歸心與當年出走的心一樣熱,王無邪在香港嘗試重新植根,跑大陸走遍黃山、黃河、長江。「和各門各派溝通,將前衞派與傳統派接近距離,我覺得是我應該做的。」

他見到過去五年間水墨畫成為世界藝壇的新浪潮,他認為,中國出現了大量新藏家會支持這浪潮繼續。「香港是很重要的水墨畫國際市場,未來兩年香港有M+水墨館和香港藝術館新翼,新建畫廊越來越多,我覺得很有希望。」現為香港藝術館、一畫會、視覺藝術協會名譽顧問的王無邪說。

之前賣的關子,究竟王無邪兒時所訂的使命是甚麼?

以見過國破家亡為深刻生命印記的王無邪說得義憤填膺:「中國有很長歷史的文明,但自鴉片戰爭之後走下坡。我經歷過二戰,經歷過近乎國破家亡的感覺,覺得匹夫有責,有重振中華文明的責任。我自己走一條現代化路線,我很想中華文明再在世界產生動力。」

說罷,王無邪繼續不徐不疾揮毫,墨氣隨着他手腕擺動而舞動,墨痕亦粗亦幼、有濃有淡、既化且融。他說他幾乎天天都要動筆,一臉陶醉在自己的世界,一個外人無法進入的世界。

「少年不知愁滋味,為賦新詞強說愁。」老人又忽然感性起來。

水墨是王無邪寫作時間最長的詩,遊子如浮萍,水流帶着靈氣、活力漂泊天涯,春蠶到死絲方盡。

記者:鄭天儀

攝影:潘志恆、鄭明川(部份圖片由受訪者提供)

蘋果日報